シュリンプ類のポツポツ死の原因とその対策

2024/12/21

シュリンプ類のポツポツ死の原因とその対策

多くのシュリンプファンの関心事となっている シュリンプ類のポツポツ死 について考察を重ねてみたいと思います。

ポツポツ死とは、飼育しているシュリンプ類が毎日のように1匹2匹と斃死する現象を指します。

短期間に大量死するわけではありませんが、長期にわたって際限なく継続することから最終的には飼育個体の大部分が斃死に至る結果となり、愛好家の間では、「ああ始まってしまったか」と大きな落胆を感じる現象となっています。

一般的な対策の多くは水槽のリセットということになるのですが、せっかく築き上げた水槽の景観を破棄するのは悲しいものがあります。

ましてやそれらの環境の中で多くの繁殖行動が見られた経緯があった場合には「なぜなんだ」と怒りにも似た感情が起こるのは多くの皆さんが経験されているところだと思います。

ポツポツ死についてはベテラン愛好家から専門店のスタッフまで、シュリンプ類に関わる多くの皆さんが様々な仮説を立ててYoutubeなどに配信している実態がありますが、正直なところこれだと思える説得力のある解説には残念ながら遭遇しません。

一般論からスタートします。

飼育生物が斃死にいたる因果関係をリストアップしてみましょう。

1 寿命による斃死(自然死)

2 病気による斃死(病死)

3 餌不足による斃死(餓死)

4 有毒物質による斃死(中毒死)

ざっと数え上げてもこれだけの斃死要因が並べられます。

これらの要因とポツポツ死のパターンを比較してその関係性を探ってみましょう。

1 寿命による斃死(自然死)

私たち人間も含めて生物には生存可能期間(寿命)というものがあり、老いを迎えれば死に至ることになります。

シュリンプ類の中で最もポピュラーなビーシュリンプを例に取ってみましょう。

巷間様々な寿命説が流布されていますが、概ね1年半から2年としておきましょう。

ただし皆さんが繁殖可能な成体を購入された場合はすでに数ヶ月の生存期間が経過しているわけですから、あらかじめその分を引かなければなりません。

一般論として飼育水温が高ければ飼育生物の新陳代謝は盛んになり寿命は短くなると言われています。

22~3℃の水温と26~7℃の水温では明らかに後者の寿命が短くなります。

どちらの方が気持ちが良いのとシュリンプに聞いてみなくてはなりませんが、水温が高い方が成長スピードは早く、繁殖の頻度も高いようです。

高水温は生物の生活史を せかす 力となっているようにも感じられます。

また繁殖において環境温度は雌雄比を決定する重要な鍵となっていることも知られています。

詳細については忘れてしまいましたが、温度によって雌雄のうちのどちらかの出現比率が高くなるのです。

エビの場合は水温が高いとメスの比率が高まるそうです。

雌の数を増やしたい方は飼育水温を高めに設定すると良いようです。

いずれにせよ、飼育水の水温管理は飼育生物の寿命や繁殖の頻度、次世代の性比などに大きな影響を及ぼすものだと言うことを知っておいてください。

さて水温とポツポツ死に何か関連性が感じられましたか?

生まれ月の近い個体ばかりが同居していれば、収容後1年半以上経過した水槽では必然的にすべての個体が寿命に近づくわけで、早い遅いの違いこそあれ順次死期を迎えることになります。

老成個体が多い水槽では、当然旅立ちを迎える個体も増える訳です。

見てくれ上はポツポツ死に似た経過を示すことになりますが、これをポツポツ死と呼ぶことには違和感を感じます。

しかし、いまだ寿命時期に達しない明らかに若い個体群では寿命による斃死はあり得ませんから、そのような群の中で継続的な斃死が増え始めたら、それは明らかにポツポツ死と認識しなければなりません。

2 病気による斃死(病死)

食用のエビは東南アジアやアフリカなどで大量に養殖されており、その多くが私たちの食卓に供給されています。

経営効率のためにかなり高い飼育密度で行われるエビの養殖はまさに病気との闘いで、ウイルス性の疾患が蔓延すると壊滅的なダメージを被ることがあります。

エビの養殖に携わっている私の友人の話では、なんといっても飼育密度を抑えることが病気予防の基本であるそうです。

私たちの観賞用シュリンプ水槽の状況を振り返ってみましょう。

住宅事情との関係もあるのでしょうか、多くの方が30cmのキューブ水槽を使われているように思われます。

それも数十匹程度の飼育数ではなく、場合によっては数百匹を超える超過密と思われる混雑状況で、エビ玉ができると喜んでいる方も少なくありません。それはそれでシュリンプ飼育の醍醐味なのかも知れませんが、水生生物飼育のセオリーからはおそらく外れている状況にあるように思えてなりません。

その昔、私が先輩方から教えてもらった水生生物の上手な飼い方は、「できるだけ大きな水槽でできるだけ少ない数を飼え」ということでした。

その観点から現在のシュリンプ水槽の飼育密度を見ると、ウーンと唸ってしまうこともしばしばあります。

エビに蔓延するウイルス疾患は大変恐ろしいもので、あっという間に広範囲に広がって多数の養殖池が数年もの間使用不能となり、エビに依存しているその地域の経済までをも壊滅させることがあります。

幸いにも日本国内においては観賞用のシュリンプ類にウイルス疾患が広がったという話はこれまで聞かれませんが、生体取引がグローバル化するに伴い、未知のウイルスが海外から持ち込まれる可能性が皆無とは言いきれません。

ペットショップのスタッフやブリーダーの皆さんがどの程度病原ウイルスへの情報をお持ちになっているか知る由もありませんが、せめてウイルス疾患の予防方策ぐらいは知っておいてほしいものです。

万が一病原性のウイルスが蔓延した場合には、その斃死率はすさまじいもので、とてもポツポツ程度でおさまるものではありません。

ごく短期間の内に壊滅的なダメージが現れます。

ですからポツポツ死のような緩慢な連続斃死はウイルス疾患や他の伝染性疾患との因果関係はないと思われます。

またウイルスにも様々な種類があり、甚大な被害をもたらさないにしても飼育生物にはそれなりのストレスや免疫低下をもたらす可能性があり、次の病気の引き金や呼び水となることがあります。

皆さんは二次感染、三次感染などという言葉をご存じでしょうか。

俗に言う「風邪は万病の元」というあれです。

つまり あの時、風邪気味でさえなかったらこんなに重症にはならなかったのに という病気の深刻化の話です。

私たちの水槽には無数のウイルスや病原菌が普通に同居していると思ってください。

それらのうちのどれかが生物に侵入し異変を引き起こすのですが、症状が軽微なものであったとしても、それは生物が本来持っている病気を排除するメカニズム(免疫機能)になにがしかの作用を及ぼします。

ウイルスによるダメージは軽微なものであっても、そのことによる微妙な免疫力の低下が本来は感染はしても発症にまで至らないはずの別の病気により重篤な事態を招く可能性もあるのです。

水槽内のウイルスがすべてが危険なものであるとは申しません。

水槽内の微生物相の隣組としてほとんど危害を加えないものが大部分ではあるものの、ごく一部のものは重篤な病気のきっかけとなる軽微なダメージを与える可能性が否定できません。

手前味噌になりますが、弊社のフコイダン水溶液は飼育水に規定量を添加するだけで、種類を問わず全てのウイルスを不活化する(殺すのではなく動けなくする)ことが可能です。

ワクチンの開発を待つ必要もなく簡便な方法でウイルス疾患をコントロールできる、意外と使い勝手の良い資材であることを知っておいてください。

とりあえずすべてのウイルスを不活化しておけば、ウイルス疾患を引き金とする重篤な二次感染、三次感染は防げるのではないでしょうか。

おかげさまでこれまで魚類の白点病の予防にはかなりの実績があり、リピート購入される方が多いようです。

ちなみに製薬会社が鑑賞用生物のウイルス疾患にワクチンを作ることは経済原則上絶対にあり得ません。

私たちの趣味道楽はかなり危ない橋の上で成立しているのです。

3 餌不足による斃死(餓死)

全ての生物には生命活動を維持するために最低限の 食 が必要であることは皆さんにもご理解いただけるものと思います。

食の供給が途絶えれば生命は死に至ります。

シュリンプ類も例外ではなく、常に餌と思われる何かを口に運ぶ行動を目撃します。

一般的に ツマツマ という表現を用いますが、底砂や壁面、水草などから何かを口に運んでいる姿を見ることで私たちは安堵することになります。

ツマツマのスピードが速ければ食欲旺盛の証しとして喜び、ツマツマが緩慢になれば何か異変の発生を疑う目安ともなります。

あれは何を口に運んでいるのでしょうか。皆さん考えたことがありますか?

水槽内には私たちが目的とする飼育生物の他にも様々な生物が生息しています。

小はウイルスのようなミクロン単位のものからバクテリア、原生動物、ミジンコのような甲殻類に至るまで、飼育生物に比べればはるかに微細な生物群なのですが、水槽内の物質循環にとっては極めて大切な存在で、彼等の活動なしでは目的とする飼育生物が求める水質は維持できません。

彼等は役に立つ水槽内の同居人であると同時に、中にはシュリンプ類にとっては欠かすことのできない日々の糧となるものもいます。

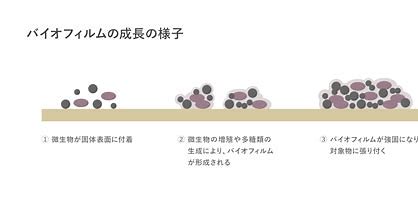

特にバクテリア群の多くは様々な付着基盤の上に、自らの分身を増殖させたバイオフィルムと呼ばれる膜状の生活基盤を形成しています。

多くの場合バイオフィルムでは菌類だけではなく、付着藻類も入り混じって成長することになります。

菌類と藻類が混在するバイオフィルムを、広い見方からバイオフロックと呼ぶこともあります。

バイオフィルムは水槽内の至るところに成長することになり、そこはシュリンプ類にとっては大切な餌場となっています。

彼らは菌類のコロニーと付着藻類の双方をバイオフィルムから取り込んでいるのです。

盛んにツマツマしてるということは、その場にバイオフィルが存在していることの証しになります。

バクテリアの成長速度はとても早いですから、毎日のようにツマツマされても翌日にはかなりのボリュームが回復していることになります。

ですから適正な飼育密度を維持していれば、餌は週に1回しか与えないというような飼い方でもシュリンプが餓死することはないのです。

当然のことですがバイオフィルムの回復スピードを上回る摂餌圧力がかかれば餌不足の事態に至る可能性も出現します。

ここで飼育のセオリーに戻って考察してみましょう。

『なるべく大きな水槽(バイオフィルムの成長基盤が多い)でなるべく少なく(摂餌圧力を少なく)飼う』

まさに理に叶った飼い方ですよね。

仮に90cm水槽で飼うことができれば、30cm水槽に比べて餌場は広く、1匹当たりの摂餌可能量も圧倒的に多くなるのではないでしょうか。

ツマツマのスピードが速いことはシュリンプの活性が高く、良いことのように理解されていますが、もしかしたらバイオフィルムの再生量が不十分な為、少ない餌を必死にかき集めているのではないかなどと考えることもあります。

餓死寸前の人間と、たらふく食べてくわえ楊枝の人間の食事風景を思い浮かべてみてください。

考えすぎでしょうか。

ここでバイオフィルムを構築するバクテリアの素性に目を向けてみましょう。

水槽内には大きく分けて二つのグループのバクテリアが棲んでいます(時間の経過とともにいつの間にか一定量に棲み着きます)。

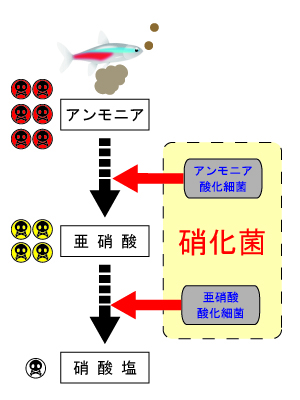

一つはアンモニアの有害性を処理してくれる硝化菌と呼ばれるグループです。

水質維持に関わる大切な細菌群で、彼等が十分なボリュームに棲み着いてくれないと飼育水の安全性は確保できません。

水槽の熟成という言い回しをしますが、アンモニアをスタートとする窒素化合物を、取りあえず毒性の少ない硝酸にまで変えてくれる、数種の硝化菌群の生息数が十分に揃ったという意味です。

彼等は飼育生物に有害なアンモニアや亜硝酸などの窒素化合物(無機物)を酸化することで生活エネルギーを得ている菌群で 独立栄養細菌 というくくりをします。

もう一つのグループは餌の食べ残しや飼育生物の排泄物などを分解してくれる、もっぱら有機物をエネルギー源として生活している細菌群です。

独立栄養細菌に対して 従属栄養細菌 というくくりをします。ただし従属栄養細菌が有機物を直接食べたりするわけではありません。

バクテリアには口も歯もありません。

彼等が栄養物として取り込めるのは細胞膜を通過できる小さな分子構造になった水溶物だけです。

ですから固形物をバリバリ食べてしまうのではなく、粘液物質で固形物の外周に取り付き、様々な分解酵素を分泌して固形物を水溶物にする前処理をしなければなりません。

また水槽内にはバクテリア以外にも原生動物や甲殻類なども同居していますので、彼等の捕食行動のおこぼれに預かるという手もあります。

独立栄養細菌と従属栄養細菌は取り込む栄養成分の違いもあるのですが、最も顕著な違いは増殖スピードにあります。

バクテリアは分裂を繰り返して倍々に増える生き物です。

これに要する時間を 倍化時間 と呼びます。

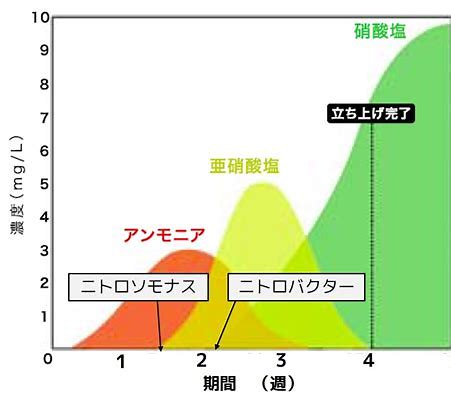

硝化菌の倍化時間は24時間から36時間前後と言われています。

私たちが首を長くして待ち続ける水槽の熟成には、厳密な意味で1月半から2か月掛かります。

それは硝化菌の倍化時間が長いからです。

皆さんが栄養系ソイルを用いて水槽を立ち上げる場合を思い浮かべてみて下さい。

これに対して従属栄養細菌の倍化時間はかなり短く、早いものでは数分しか掛からない場合もあります。

私たちがよく経験することに、うっかり飼育水にバクテリアの餌となる何かを投入してしまうと飼育水が白濁することです。

これは従属栄養細菌の餌が潤沢に供給されたことにより、バクテリアが短時間の内に爆発的に増えて飼育水の透明度が下がった結果です。

増えたのは硝化菌ではなくすべて従属栄養細菌です。

なぜなら硝化菌は倍化時間が長いのでこのように爆発的に増えることはないからです。

硝化菌を白濁するほど増やすことができれば水槽の熟成も簡単なのですがね。

シュリンプ類がバイオフィルムを食べていると申しあげましたが、そのバイオフィルムを形成しているのは大部分は従属栄養細菌であると思われます。

独立栄養細菌も従属栄養細菌も何かの基盤の上に定着してバイオフィルムを作る増え方をすることは共通です。

水槽内でバクテリアが定着できる基盤としては底砂(ソイル)や水槽の壁面、水草の表面、そして私たちが濾材と呼ぶ濾過装置内の多孔質な素材やスポンジなどです。

私たちは濾過装置を組み込んで飼育水の安全性を保とうと努力しますが、バクテリアの付着基盤という意味では濾過装置内の濾材も底砂もそれほど大きな差は無いように見受けられます。

多孔質の濾材はその内部にまでバクテリアが棲み着き、脱窒という特殊な効果を期待することができますが、ソイルも拡大してみるとかなりの多孔質でトータルな表面積は濾材に匹敵する一面もあると考えられます。

いずれにせよ、硝化菌が増えるためには時間が必要であることは明らかですので、増えるそばからシュリンプに食べられてしまうと、大切な濾過(生物濾過)機能がいつまで経っても出来上がらないことになります。

硝化菌だけは食べないでねとシュリンプにお願いしたいところですが、シュリンプにとっては硝化菌も従属栄養細菌もフィルムを形成しているものは日々の食糧に過ぎませんから、お構いなしに食べてしまうはずです。

倍化時間が短い従属栄養細菌ではありますが、彼等も生き物ですからエネルギー源や子孫を増やすための栄養分が必要です。

十分な餌の供給があればごく短時間の内に仲間を増やし、シュリンプの食欲を満たすこともできるのですが、当然のことながら餌が無尽蔵にあるわけではありませんので、その辺の食糧事情によってはフィルムの再生スピードも変わってくるはずです。

ソイルについて

ここで皆さんがお使いになっている底砂(ソイル)について少し考えてみましょう。

ソイルには栄養系と吸着系の2つのグループがあることはご存じと思います。

そもそもソイルはシュリンプ類の飼育のために開発されたものではなく、当初は水草を植え込む底砂としてスタートしたと思われます。

一時の水草ブームに合わせて、従来の大磯砂などの石でできた底砂に替わって登場したのがソイルでした。

ソイルの原材料は土ですから硬質の石に比べて水草の根張りが良く、難しいとされた水草も上手に育てられるようになりました。

水草を古くから栽培されている方には記憶があると思いますが、一昔前までは底砂の中に予め固形の 底床肥料 と呼ばれるものを埋め込んでいました。

そのような経験からソイルの中に予め水草の肥料成分を仕込んでおくという発想が生まれたようです。

これが栄養系のソイルと呼ばれるものだと思います。

現在最も知名度の高い栄養系のソイルとしてはADAのアマゾニアが知られていますが、ADAの創始者である天野氏はもともと水草の大家ですので、このような知恵を具体化されたのではないかと想像します。

栄養系のソイルでシュリンプ水槽を立ち上げるには1月半から2か月掛かるとされています。

それはまさに新しい水槽が立ち上がる(硝化機能が備わる)のと同じ期間です。

ソイルに含まれる肥料成分の内、窒素分はおそらくアンモニア態のものなのでしょう。

ですからアンモニアが亜硝酸、硝酸と分解されるには硝化菌の力を借りなければなりませんので、十分な硝化菌群の増殖を待たなければならないのです。それが栄養系ソイルの立ち上げに長い期間を要する理由です。

水質が中性以下(酸性)であればアンモニアはアンモニウムになってしまうので毒性はないという見解を述べる方がいますが、少々危うさを感じます。

アンモニアが比較的無害な硝酸に変えられる過程では、必ず高濃度の亜硝酸の発生時期を経由しなければならないからです。

亜硝酸はアンモニアに匹敵する有毒物質ですから、その濃度もゼロに近づけなければなりません。

栄養系ソイルでも薄敷にすれば即日シュリンプの投入が可能などという動画がUPされていますが、私は危険極まりない暴言だと思っています。

栄養系と吸着系のソイルのどちらが優れているのでしょうか?

それぞれ一長一短ありますので、要は使い分けと言うことにしておきましょう。

またC/N比の観点から言えば栄養系の方が硝酸は溜まりやすく、吸着系の方はソイル中の肥料成分(窒素源)そのものがないので、それを起源とする硝酸の蓄積量は少ないと言えましょう。

またソイルの厚さによってもかなりの違いが現れるはずです。

ソイルを厚敷きにしたものとソイルを敷かないベアタンクとを比較してみましょう

バイオフィルの付着基盤はベアタンク方式では底面のガラスやアクリルの面積しかありませんから、ソイルの持つ表面積に比べれば圧倒的に少ないことは明らかです。

ベアタンクを支持するベテラン諸氏の見解の中には トラブルが少ない というものがあります。

それは残餌が回収しやすいことと、嫌気環境からの有害物質の発生がないという2点に尽きます。

ソイルはバイオフィルムの付着基盤として想像以上に大きな表面積を持っています。

またソイルを敷設する厚さによっては、好気から嫌気まで溶存酸素の到達量によって、それぞれに棲み分ける微生物群の多様性を高めることにもなりますので、ソイルには表面積以外にも様々なキャパシティを想像すべきだと思います。

ソイルの厚敷きにより嫌気環境が作られると、メリットとしては脱窒菌の働きにより、硝酸濃度が下がることがあげられます。

ただし、それは薄敷あるいはベアタンクに比較してという程度の意味で、本格的な脱窒エリアの構築をしない限り硝酸がゼロに近づくことはありません。嫌気環境がもたらすデメリットは 硫化水素 の発生です。

この部分については後ほど詳しく触れます。

話を元に戻しましょう。

従属栄養細菌が増えるためには餌が必要と申しあげました。

従属栄養細菌の餌とは何なのでしょうか。

それは飼育生物に与えた餌の残りであったり、彼等の排泄物であったりします。

水槽内にそれらの有機物が分解されることなく大量に蓄積した場合、水槽環境は必ず破綻してしまいます。

水槽がそこそこの安全性を維持していらるのは、原生動物や従属栄養細菌群がそれらを処理(分解・消費)してくれているからです。

これが従属栄養細菌が増えるメインの餌です。

水槽内には飼育生物以外の目に見えないサイズの様々な生物群が同居しています。

一見濾過槽などの人為的な浄化機能のみで水質が維持されているようにも見えますが、実は様々な微細生物の存在こそが水槽内の安定した水質環境を維持する主役であることを知っておくべきです。

もう一つはソイルから供給される肥料成分です。

ソイルに含浸された肥料成分が有機物でも無機物でもそれらが使い切られるまでは少しずつ飼育水の中に溶け出しているものと考えられます。

それらは水草だけではなく、従属栄養細菌群にとっても大切な食糧となっているはずです。

従って栄養系と吸着系のソイルを比較した場合、どちらが従属栄養細菌が増えるかと言えば明らかに栄養系ソイルに軍配が上がるはずです。

アマゾニアは立ち上げまでの時間は掛かるが、シュリンプの繁殖率や稚エビの生残率が高いと言われるのは、従属栄養細菌を大量に養うことができる栄養条件(バイオフィルムの生産力)を備えているからだと思われます。

日々取り込むことのできる栄養条件が良ければ、シュリンプ達が抱卵する卵の数も多く、大きさも充実したものとなるはずです。

また稚エビの段階で取り込める初期餌料はバイオフィルムに優るものはありませんので、その再生量が豊富な環境で育った世代は成長も生残率も良好な数字になるのだと思います。

追いソイルの意味について

栄養系ソイルが予め肥料成分を含んでいることはご理解いただけたと思います。

しかしその肥料成分も未来永劫供給され続けるものではありません。

やがてすべてが溶出してしまい、普通のソイルにもどってしまうのです。

そうなると栄養系ソイルが持っていたアドバンテージが失われることになります。

そこで行われるのが 追いソイル と呼ばれる栄養系ソイルの追加投入です。

追加されるソイルには肥料成分が含まれていますから、当然立ち上げ時と同様にアンモニアなどの危険な溶出物が増加することになります。

でもそれはそれほど危険な数値とはなりません。

なぜならすでに水槽内には大量の硝化菌が棲み着いており、日々供給される有害な窒素化合物を無害化する十分なキャパシティが備わっているため、多少のアンモニアの増加にも柔軟に対応できるからです。

追いソイルによってもたらされる効果は、不足気味となっていた従属栄養細菌への餌量成分の供給量の回復、すなわちシュリンプ類の常食餌料であるバイオフィルムの生産量の回復ということになります。

ここで想像しなければならないことは、シュリンプ類が餓死するほど餌不足の事態が起きうるのかどうかと言うことです。

多くの皆さんは毎日とは言わずとも定期的に人工餌料を水槽に投入しているはずです。

それらの栄養価はバイオフィルムには及ばないとしてもシュリンプの生存を脅かすほど貧栄養なものとは考えられません。

もちろんエビ玉状態に潜り込めず、おこぼれにありつけない弱い個体もいるかも知れませんが、給餌量を増やしたらポツポツ死が止まったという事例も耳にしませんので、どうやらポツポツ死の原因が餌不足による餓死であるという仮説も成立しがたいもののようです。

4 有毒物質による斃死(中毒死)

アンモニアや亜硝酸が有毒物質としてシュリンプに作用することはすでにお話ししました。

水槽を管理して行く中で、何かの事情によりアンモニアや亜硝酸の数値が上昇することがあります。

アンモニア

おそらく皆さんの大部分は弱酸性の飼育条件下でシュリンプをお飼いになっていると思います。であるならばアンモニアの毒性については概ね無視することができます。

なぜならpHが7を切る酸性の水質条件下ではアンモニアは毒性を示す状態ではほとんど存在することができず、その多くが無害なアンモニウムに変わってしまうからです。

皆さんが使われるアンモニア試薬には測定対象がNH3/NH4+であるという表示がされているずです。

試薬が測定しているのはNH3(アンモニア)とNH4+(アンモニウム)の合計値なのです。

測定結果として検体が緑色に変わったとしても、水槽のpHが弱酸性であるならばそれほど緊張する必要はありません。

測定された値は大部分は毒性の低いアンモニウムだからです。

ただしアンモニウムであっても濾過槽が順調に機能していれば本来は検出されるはずのないものですから、濾過機能に異変が起きていると気づかなければなりません。

それはアンモニアやアンモニウムを亜硝酸に変えるアンモニア酸化細菌群が十分働いていないことを意味するからです。

すぐに濾過槽のコンディションをチェックをして下さい。

意図的にpHをアルカリ側に維持しているケースでは注意が必要です。

ギリギリ譲歩できるとすれば中性を示すpH7までで、シュリンプ類に限って言えばそれ以上にpHを上げることは無意味であるどころか危険なことであると認識して下さい。

ご理解いただきたいのは、pHの数値が1つ違うだけで、水素イオン濃度H+は10倍になると言うことです。

それは取りも直さず非解離アンモニア(危険性のあるアンモニア)の脅威も10倍になる可能性を示唆します。

飼育水にミネラル成分を供給する目的でカルシウムやマグネシウムを添加する場合は過剰にならないように注意が必要です。

KH(アルカリニティの指標、pHを上昇させる)を測定し、pHの推移にも注目しながら投入量を調整して下さい。

亜硝酸

亜硝酸は飼育水のpHに関係なく毒性を示します。アンモニアや硝酸の試薬はなくとも亜硝酸の試薬は持っていた方が良いでしょう。

濾過槽の目詰まりや循環ポンプの異常などにより、硝化機能が本来のキャパを発揮できなくなった時に亜硝酸の数値が急上昇することがあります。

硝化のステップの中で亜硝酸を硝酸に変えるメカニズムに異変が起きていると考えなければなりません。

亜硝酸酸化細菌群 の働きが弱っているということです。

アンモニアやアンモニウムの数値が上昇しているのであれば、アンモニア酸化細菌と同じ生活条件下にある亜硝酸酸化細菌群にも当然異変が起きているはずです。

餌食いが悪くなったり、シュリンプの動きが緩慢になるのは亜硝酸値の上昇が疑われます。

試薬で測定し、少しでも亜硝酸が検出されたら濾過機能の低下を疑って、とりあえず大幅な水替えで対処します。

この場合は緊急避難と言うことで1/2以上の交換量もやむを得ません。

通常、濾過機能が正常であれば亜硝酸はほとんど検出されません。

試薬の反応に赤味を感じたら濾過システムに異変が起きていることになり、同時にアンモニアも連動して増えていることも想像してください。

アンモニア(アンモニウム)や亜硝酸の数値が上昇していたらどうすべきか

1 濾過槽(濾過機能)の異変を疑う。

濾材の目詰まりや、水を動かすエアーの量やポンプの循環量などをチェックしましょう。

多くの場合、濾過機能が正常に戻ればこれらの数値も短期間の内に回復するはずです。

2 緊急避難として大幅な水換えで危機をしのぎましょう。

通常は1/3止まり程度に抑えるべき水換えですが、一時も早く亜硝酸濃度を下げなければなりませんので1/2以上の大量の水換えをして急場をしのぐ必要があります。

水換えによって被るストレスよりも亜硝酸の毒性の方が深刻であると認識すべきです。

3 さし当たってアンモニアや亜硝酸の生物的処理のキャパを増やしましょう。

信頼できるメーカーの硝化菌や光合成細菌などを投入して暫定的な処理能力を高めることも有効です。

しかし素性の分からない 単なるバクテリア資材 はそれが硝化菌でないならば投入しても意味がありません。

昨今はバクテリアと名が付けば何にでも聞くような謳い文句の訳の分からない商品が堂々と売られています。

それらを真に受けてはいけません。

さてここからが本日のメインイベント 硫化水素 の解説に移ります。

硫化水素は水槽内に発生する毒性物質の中で最強・最悪の存在です。

化学式で書くと H2S であらわします。

硫化水素はその化学式で分かるように S 硫黄 を含んだ物質です。

温泉地などで嗅ぐことの多い 腐卵臭 がその特徴です。

大変毒性が強く、人間が死ぬことすらあります。

マンホールの工事で作業員が意識不明になり、助けに入った同僚までもが重篤な事態になったなどという話は少なくありません。

また興味本位のマスメディアが硫化水素の発生方法などと言う愚かな情報を流したことにより、自殺の手段に用いられたりしたこともあります。

ちなみに私なら自殺の手段としては絶対に使いません。

死に至るまでかなり苦しむことや死体の体表に緑色の血管が浮き上がったり、脱糞・失禁を伴うなど決して見栄えの良い死に様とはならないからです。

硫化水素は水槽内の嫌気環境で発生します。

その材料の S 硫黄 は餌などの成分として水槽内に徐々に蓄積されます。

従って嫌気環境を伴う水槽のセッティングでは必然的に発生する可能性があります。

皆さんが水槽をリセットする場合などに水槽を丸洗いすることがあると思います。

その時、底砂を取り除いた水槽の底面が黒く色づいていることに気づいたことはありませんか。

これが硫化水素の発生した痕跡です。

黒いのは硫化鉄と呼ばれる硫化水素と鉄の化合物なのです。

厚敷きのソイルの最深部などは溶存酸素が消費されて嫌気環境となっていることがしばしばあります。

また底面フィルターの唯一の欠点は、底床の目詰まりにより 水道(すいどうではありません、みずみちと読んでください)ができることです。

水道は底床の中の特定の経路だけを飼育水が通り抜け、それ以外のエリアの水が動かなくなることを指します。

そのような水の移動が減少した底層では、溶存酸素の供給が途絶えて嫌気に近い環境となります。

そこでは脱窒菌が脱窒を行うというありがたい事象と同時に、嫌気性細菌である硫酸還元菌の働きによって硫化水素が作られます。

底砂の中で作られた硫化水素は水面に向かって上昇します。

その途中に遭遇した飼育生物はほとんど即死状態で死ぬことになります。

もしかするとそのような運の悪い個体の死に様をポツポツ死と呼んでいるのかも知れません。

またごく微量が水溶物として水槽内に拡散すると、飼育生物の多くは摂餌行動を中止し、緩慢な動作を示すようになります。

亜硝酸と同様な兆候ですが、ポツポツ死の始まりを示す独特の異変であることは間違いありません。

何か変だぞと思ったら、亜硝酸か硫化水素の発生を疑って下さい。

亜硝酸の場合は水換えと濾過システムのチェックで急場を凌ぐことが可能ですが、硫化水素の場合は簡便な試薬もありませんので客観的に発生を把握することはできません。

硫化水素への対策としては2とおりの方法論が考えられます。

1つは生物に捕食させて(取り込ませて)しまう方法

これは自然界の摂理に近いものですから副作用的なものはありません。

具体的にはPSB(光合成細菌)に餌として取り込ませるのです。

PSBと聞くと、あああの赤くて臭い奴ねと皆さん思い浮かべるかも知れませんが、あの臭い匂いはPSBの匂いではなくPSBの培養時に一緒に増えてしまう他の雑菌群が作り出すものです。

PSBはとんだ濡れ衣を着せられていることになります。

実は私たちの身の回りの「臭いところ」にPSBを散布すると、不思議なことに悪臭の大部分は消えてしまいます。

臭いもので臭いものに蓋をしているわけではありません。

いわゆる悪臭物質と呼ばれる有機酸、脂肪酸、硫化水素などがPSBの餌として取り込まれてしまうからです。

現在では水槽の飼育水にPSBを投入することについては、多くの皆さんが理解を深め経験も積まれているようですので、あんな臭いのを入れるのという抵抗感はほとんどなくなっていると思います。

PSBは嫌気性の細菌ですので好気環境では役に立たないと言われる方もいらっしゃいますが、硫化水素の発生原因を考えてみて下さい。

水槽内にいつの間にかできてしまった嫌気環境に、嫌気性細菌である硫酸還元菌が棲み着いて硫化水素を作り出すのですから、少々の酸素があってもそれが原因で嫌気性菌がすぐに死んでしまうということはないのです。

同様に溶存酸素のためにPSBがことごとく死んでしまうなどということもありません。

しぶとく嫌気環境にもぐりこみ 大好物の硫化水素 にありつくのです。

またPSBの体内成分や一緒に投入される培養液(あの赤い溶液)の中にはPSBが作り出した貴重なアミノ酸やビタミン類、核酸などが豊富に含まれていますので、既に水槽内に棲み着いている他のバクテリア群の活性を高めたり、繁殖を促す効果もあるのです。

それはシュリンプ類が捕食するバイオフィルムの増殖を促すことにもなりますので一石二鳥の効果も期待できます。

役に立たないことなど少しもありません。

高価で素性の分からぬ市販のバクテリアに大枚を払う位なら、効果が立証されていて安全性の高いPSBを活用されることの方が何倍も安全かつ効果的だと思います。

弊社ではPSBの培養液である できたてPSB とそれを種菌として培養する時の餌である ふやしてPSB を販売しています。

PSBは私たち素人にも簡単に増やせるバクテリアですから是非培養にチャレンジしてみてください。

市販品より新鮮で高濃度なPSBをたっぷり使えますので、硫化水素対策以外にも様々な効果を知るところとなるでしょう。

硫化水素にはもう一つの対処方法があります。

硫化水素には大変面白い性質があり、これを上手く活用すると比較的容易に毒性を消すことができるのです。

硫化水素は金属と結合しやすいのです。

金属と出会ったイオン状態(水溶物)の硫化水素は金属と結びついて固形物となって沈殿してしまいます。

固形物になってしまえば生物に毒性を示すことはありません。

温泉地では鉄や銅でできた金物が短期間で錆びてしまうことが知られています。

また温泉に指輪をしたまま浸かると、銀色が鉛色に変色するのを経験された方も多いと思います。

これらは皆硫化水素が金属と反応することで起きる現象です。

具体的にはどうしたら良いのでしょうか?

最も簡単な方法は飼育水の中に鉄イオンを投入または発生させることです。

ただし飼育水の中には硫化水素と同様に鉄と結びつきやすい物質が存在します。

それはリンです。

植物の三大栄養素と言われている窒素、リン酸、カリ のあのリンです。

リンは生命活動には必須の元素で、遺伝やエネルギー伝達には欠かせないものでもあります。

ところが水換えの少ない水槽では高濃度にリンが蓄積しており、投入された鉄イオンは真っ先にリンと結合してしまいます。

従って鉄イオンを投入する場合には若干のロスを前提に投入量を決める必要があります。

多少入れすぎても問題は起こらないようです。

リンは自然界の水質汚濁の一方の指標ともなっており、洗剤メーカーがリンを減らす必死の企業努力をしていることでも知られています。

貧血は鉄分不足が原因ということをお聞きになったことがあると思います。

私たちの血液の色である赤色は鉄が酸素と結合すると示される色です。

鉄が酸素と結合する(酸化される)と赤くなり、酸素を手放すとどす黒い赤色に戻ります。

体の末端に向かう動脈と末端から心臓に戻る静脈とでは流れている血液の色が違うのです。

私たちは鉄を利用して体の隅々まで酸素を送り届けています。

好気性の生き物にとって鉄は酸素運搬のための必須アイテムでもあるのです。

ちなみに今回の話題の主であるシュリンプ類の血液は赤くありません。

彼等の血液は青い色をしています。

それは鉄の代わりに銅を使っているからです。

私たちの血液にはヘモグロビンという鉄を使った酸素運搬の運び手が多数存在しています。

シュリンプ類のそれはヘモシアニンと呼ばれヘモグロビンと同じような働きをしますが、鉄の代わりに銅を使っているのです。

鉄は生物が作り出す様々な酵素類の構成物質の一つでもあります。

例えば脱窒を行うバクテリアの還元酵素には鉄が不可欠で、鉄不足の水槽では脱窒が起こりにくいとされています。

通常飼育水の中の鉄イオンは短期間の内に消費されてしまう宿命にあるようです。

なぜならば水槽内に投入された鉄イオンは様々な動植物が待ち焦がれていたものですから、長期間水を替えていない水槽ではほとんどの鉄が使われてしまい、多くの場合ゼロになっていることが多いのです。

つまり大部分の水槽の飼育水はもともと鉄不足の状態にあると言っても過言ではありません。

ではどの程度の濃度に鉄イオンを維持すれば良いのでしょうか。

鉄の試薬を販売しているメーカーによって理想の数値が違うのですが、弊社では安全性を確保する意味で 0.3mg/l(0.3ppm) を推奨しています。

定期的に適量の鉄を添加することには様々なメリットがあるはずです。

もう一つの簡便な方法は水槽内に鉄分を溶出する素材を混入させておくことです。

硫化水素によるダメージの兆候は飼育水中の硫化水素の微量な溶け出しから始まりますので、水中に常に結合の相手方である鉄分が存在すればすみやかに反応が起こり、無害化することができます。

それには鉄を含有した溶出材を水流の当たる場所(底砂上や濾過装置内)に設置することで、常に微量の鉄イオンが飼育水に供給されることになります。

これが最も手間暇の掛からない方法ではないかと思われます。

飼育水への鉄分の導入は硫化水素の弊害を抑止するだけでなく、水槽内に同居している様々な動植物にも大きな恩恵をもたらしますので、硫化水素以外の要因で発生するトラブルに対しても広範な予防措置として検討する価値があると思います。

最後に

ポツポツ死の原因と思われる水槽内での出来事を拾い出し、その原因と対応策を書き連ねて参りましたが、皆さんはご納得いただけましたでしょうか。これらはあくまでも私の想像の範囲を出ませんが、科学的な解説にはなっているはずです。

昨今SNSやYoutubeなどにシュリンプ類の飼育者(初心者からベテランまで)や専門ショップのスタッフなどが経験談や自慢話を紹介されているのを目にしますが、どれもどうでも良い話題提起に過ぎず、これだとうなずける知見に遭遇することはまずありません。

バクテリアのイロハも分からない人物が、無責任にも特定のバクテリア商材を奨める下りは困ったものだとしか言い様がありません。

またそれらお奨めの資材をSNS上で無批判に肯定する善良なユーザーがいかに多いことか、これからの日本の観賞魚の世界が不安でなりません。

どうか皆さんネット上の情報を真に受けないで下さい。

常に眉につばを付けながら、ことの真贋を見分ける素養を身につけてください。